<VirtualHost *:443>

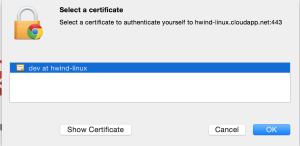

ServerName hwind-linux.cloudapp.net

ServerAdmin webmaster@localhost

DocumentRoot /var/www/pyvideo_project

Alias /static /var/www/pyvideo_project/staticfiles

<Directory /var/www/pyvideo_project>

Order allow,deny

Allow from all

</Directory>

WSGIScriptAlias / /var/www/pyvideo_project/pyvideo/wsgi.py

# Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,

# error, crit, alert, emerg.

# It is also possible to configure the loglevel for particular

# modules, e.g.

LogLevel debug

#ssl:warn

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log

CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

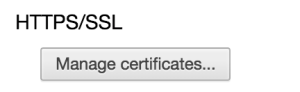

SSLEngine On

SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/crt/hwind-linux.cloudapp.net.crt

SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/key/hwind-linux.cloudapp.net.key

SSLCACertificateFile /etc/apache2/ssl/crt/dev@hwind-linux.cloudapp.net.crt

RequestHeader set SSL_CLIENT_S_DN ""

RequestHeader set SSL_CLIENT_I_DN ""

RequestHeader set SSL_SERVER_S_DN_OU ""

RequestHeader set SSL_CLIENT_VERIFY ""

RequestHeader set SSL_CLIENT_V_START ""

RequestHeader set SSL_CLIENT_V_END ""

RequestHeader set SSL_CLIENT_M_VERSION ""

RequestHeader set SSL_CLIENT_M_SERIAL ""

RequestHeader set SSL_CLIENT_CERT ""

RequestHeader set SSL_CLIENT_VERIFY ""

RequestHeader set SSL_SERVER_M_SERIAL ""

RequestHeader set SSL_SERVER_M_VERSION ""

RequestHeader set SSL_SERVER_I_DN ""

RequestHeader set SSL_SERVER_CERT ""

<Location />

SSLVerifyClient Require

SSLVerifyDepth 1

SSLOptions +StdEnvVars

RequestHeader set SSL_CLIENT_S_DN "%{SSL_CLIENT_S_DN}s"

RequestHeader set SSL_CLIENT_I_DN "%{SSL_CLIENT_I_DN}s"

RequestHeader set SSL_SERVER_S_DN_OU "%{SSL_SERVER_S_DN_OU}s"

RequestHeader set SSL_CLIENT_VERIFY "%{SSL_CLIENT_VERIFY}s"

RequestHeader set SSL_CLIENT_V_START "%{SSL_CLIENT_V_START}s"

RequestHeader set SSL_CLIENT_V_END "%{SSL_CLIENT_V_END}s"

RequestHeader set SSL_CLIENT_M_VERSION "%{SSL_CLIENT_M_VERSION}s"

RequestHeader set SSL_CLIENT_M_SERIAL "%{SSL_CLIENT_M_SERIAL}s"

RequestHeader set SSL_CLIENT_CERT "%{SSL_CLIENT_CERT}s"

RequestHeader set SSL_CLIENT_VERIFY "%{SSL_CLIENT_VERIFY}s"

RequestHeader set SSL_SERVER_M_VERSION "%{SSL_SERVER_M_VERSION}s"

RequestHeader set SSL_SERVER_I_DN "%{SSL_SERVER_I_DN}s"

RequestHeader set SSL_SERVER_CERT "%{SSL_SERVER_CERT}s"

</Location>

</VirtualHost>